告别故都,奔赴西南

1937年7月,著名数学家熊庆来执掌云大,他提出了“慎选师资、严格考试、整饬校纪、充实设备、培养研究风气”的治校方略,选聘优秀的师资,加强教学和科研的实力成为他日常工作的重心。当时中英庚款董事会正在筹划延聘一批京津大学的学者到后方大学设立讲座,熊庆来当然想趁这个机会邀请一些著名学者加盟云南大学——专职或兼职都是他乐意接受的。

吴文藻于1901年出生于江苏省江阴市,1917年考入清华学堂。1923年赴美留学,1925年在达特茅斯学院社会学系本科毕业,然后进入哥伦比亚大学研究院社会学系学习,次年以《孙逸仙的三民主义学说》获得硕士学位,1929年以《见于英国舆论与行动中的中国鸦片问题》获得哲学博士学位。当年2月回国,他进入燕京大学社会学系任教,担任讲师。他和同在燕京教书的作家冰心结婚后定居在燕南园60号,过着非常平静的学者和作家的生活。但是日本人的侵略打破了他们的平和安逸。1937年的“七七事变”后,北平、保定、天津和上海等地相继失守,战争的阴云笼罩在燕京的上空,往日书声琅琅的校园现在已经一片死寂。

吴文藻、冰心结婚时与嘉宾合影,后排中立者为司徒雷登

吴文藻是一位专注于科学研究的学者,他热爱社会学,“以学术研究为祖国服务”是他的志向,因此他想方设法使这门起源于西方的社会学学科逐步中国化。当时的社会学课堂使用的是外国教材,讲的是外国事例,所以一般使用英语授课。吴文藻为了尽快让社会学中国化,坚持在教学中使用中文讲授。同时他对自己开设的西洋社会思想史、家族社会学和人类学三门课程进行了改造,为每一门课编写了汉语教材,增加了大量的中国本土的内容。

1937年,吴文藻曾经访问过英国的牛津大学,他对牛津大学的“导师制”非常感兴趣,想通过“导师制”培养“通才式”的学者。回到燕京后,他倡议在教学工作和学术研究领域试行这种制度,并且聘请外国的专家来学校协助工作。但是战争爆发,北平已经摆放不下一张书桌,怎能安心好好教书,坐下来做学问呢?他准备实施的“社会科学荣誉学位导师制”当时实际上已经落空。

吴文藻于1934年任社会学系主任,在北平高校的社会学领域有着非常高的学术声誉。正是他该奋斗的年龄,他实在不愿意在安静的环境中无可奈何地坐等抗战结束,即令时局不利,他也想在社会学教学和研究中有所作为;同时北大和清华等北方学校都已迁往西南,他的很多朋友都离开了北平,学术中心已经发生转移,他们所从事的农村社会调查也已经中断。像当时的许多学者一样,吴文藻夫妇也想到云南去。云南地处云贵高原的西南部,西接缅甸,南邻老挝、越南,地貌独特,山水秀丽,民族众多,风俗差异大,人文资源丰富,是进行社会学、人类学和民族学调查研究的绝佳去处。

吴文藻和夫人冰心向校务长司徒雷登表明他们想离开燕京的想法,司徒雷登并没有马上答应他们的要求,只是要他们慎重考虑。正在这个时候,他们的好朋友、担任教育部次长的顾毓琇打来电话,打听他们夫妇俩今后的去向,并且告诉他们,云南大学即将由省立大学升格为国立大学,校方正想通过加强师资建设等手段,促使学校在教学和科研领域上一个新台阶,同时该校已经准备创办社会学系:此时加盟云大,应该是一个非常好的机遇。他们夫妇表示,到云南大学任教,特别是能为云南大学创办社会学系,吴文藻非常乐意。

1938年3月,熊庆来到武汉开会,在与顾毓琇交谈中获悉吴文藻有意到云南大学工作,他非常兴奋。熊庆来在任云南大学校长之前是清华大学数学系教授、系主任,他和吴文藻夫妇熟识,还曾经到燕园60号吴文藻和冰心的家中拜访过。6月25日,熊庆来回复顾毓琇,准备马上向中英庚款董事会申请经费,在云南大学设立“人类学讲座”。熊庆来回到昆明,立即致函吴文藻,诚恳地邀请吴文藻到云南大学任教,并创办社会学系,吴文藻回信表示完全同意。8月15日,庚款董事会董事长朱家骅批复云南大学的申请,同时董事会还给吴文藻指定两项具体任务:一、做在校教师;二、为该会派来的科学工作人员做边疆民族调查研究工作的指导。

1938年6月3日,吴文藻在燕京大学上完最后一节课,结束了抗战时期在北平的执教生涯。不久他们一家就告别故都,经过几个月的长途跋涉,从天津到达上海,从上海到达香港,从香港到达越南海防,在1938年秋天到达目的地——昆明。他们就在螺峰街找到了一处住房,安顿下来后,吴文藻便开始了在云南大学的工作。

履职云大,尽心尽力

吴文藻一边在文法学院上课,一边和熊庆来谋划社会学系的创建的事情。同时,熊庆来也跟吴文藻交代了一项更为重要的任务,那就是思考如何办好云南大学,云南大学如何为云南的社会经济的发展做出贡献。他发表在《云南日报》题为《云南大学与地方需要》的文章认为:云南大学虽然由省立升格为国立,但是它的当务之急还是要为地方服务,“地方需要的重心在哪里,大学设计的重心即寄托在哪里”。为了提高学术水平,更好地培养优秀的学生,他致力于创建专业学会,与政治经济学系共同创办社会经济研究所,主办《社会科学报》,并对云南的社会经济情况进行调查,为组建社会学系做准备。

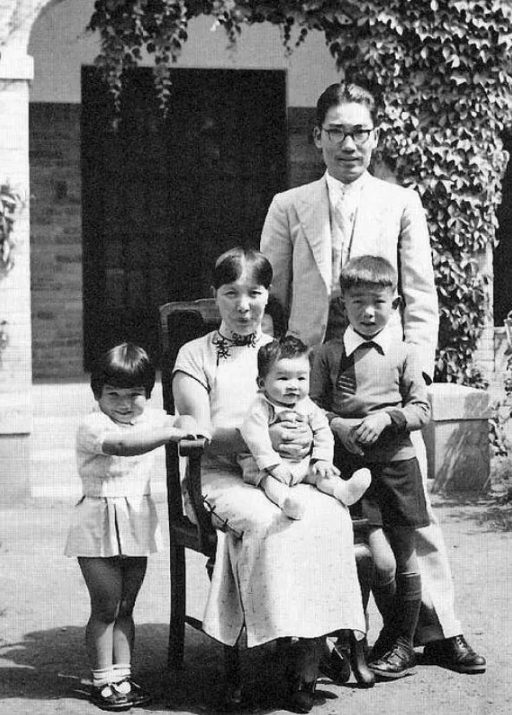

吴文藻一家离开北平前,在燕南园寓所前留影

1938年10月,吴文藻的学生费孝通从英国获得博士学位后回国,本来他想回国后在燕京大学或清华大学任教,但是在路途中听说平津和沿海的许多大学都已经转移到了西南地区,于是取道越南然后到达昆明。他听说自己的老师也到了昆明,心里非常高兴。见到老师,费孝通悲喜交加:由于战乱,导师一家不得不流落西南;而现在又能够和导师一起工作和生活,仿佛回到了燕园。吴文藻热情地将费孝通推荐给了熊庆来,熊庆来也非常高兴,立即和费孝通签订了聘用合同。

瞿同祖也是吴文藻的学生,他1934年进入燕京大学研究院学习,毕业后不愿在日寇占领区工作,于是来到重庆,在重庆贸易委员会任职。吴文藻听到这个消息,立即邀请他到昆明来工作。瞿同祖于1939年夏到达昆明,担任云大社会学系讲师。李有义本是师从吴文藻的燕京大学研究生,后来在云南大学完成论文答辩,被留校任教,担任社会学讲师。这些教授、讲师中有不少出自燕京大学,从前在北平形成的“燕京学派”由于增加了新鲜血液,实力有所增强,其大本营也已经从燕京搬到了云南大学。当时很多文化教育研究机构南迁,吴文藻还邀请这些机构的学者担任社会学系兼职教授。他曾经邀请陶云逵教授、中央大学王政教授等学术大家来云大担任社会学专业的兼职教授。

1939年8月1日,云南大学设立社会学系,吴文藻担任系主任。同时和燕京大学合作建立的“燕京大学-云南大学实地调查工作站”也随之成立,吴文藻担任站长。工作站运作的资金来源有燕大和云大双方共同向洛克菲勒基金会申请的资助资金、中英庚款委员会的固定拨款和教育部的常规拨款等。1940年10月,为了躲避日机的轰炸,吴文藻将家搬到了离昆明十多里的呈贡,同时也将工作站转移到了呈贡,工作站设立在“魁星阁”(简称“魁阁”),大家在“魁阁”工作、学习和交流。在工作中,吴文藻采用英国著名人类学家马林诺夫斯基的“Seminar”(音译为“习明纳尔”)的方法进行讨论和研究:“魁阁”中的每一个成员都有自己的研究专题,他们根据自己的选题到农村社区或城市民间社区进行田野调查,然后将调查的材料和结论拿到“魁阁”来进行交流和讨论;他们各抒己见,有时候甚至发生激烈的争论,作为最权威学者的吴文藻和费孝通只是在关键地方作出评点,或者简单地发表自己的意见。这种建立在自由和真理之上的“报国情怀、社会担当、扎根田野、自由讨论、团队精神、传承创新”的“魁阁精神”,为他们取得优异的成果创造了非常适宜的环境条件。

他们在中国边远的省份进行调查和研究,条件非常艰苦,经费严重不足,但是他们却获得了社会学方面的一流研究成果。吴文藻在《今日评论》上发表的《民主的意义》,在《社会科学学报》上发表的《论社会制度的性质与范围》是具有开创性意义的两篇论文,为战时的社会学研究注入了新的活力;费孝通的《禄村农田》、张之毅的《易村手工业》、史国衡的《昆厂劳工》、胡庆钧《呈贡基层权力结构》等都是当时非常著名的社会学方面的著作。后来有学者将吴文藻和费孝通等人创造的中国社会学研究的高峰时期称为“魁阁时代”,可见学术界对他们研究工作的肯定和推崇!

不过,吴文藻还是有许多遗憾,他在后来总结这段时期的生活和工作时说:“我在云大时期由于忙于安排同仁们的实地调查和教学任务,因此未能认真从事著作,”刊行的著作不多,“更遗憾的是,虽身处多民族的地区,却没有把握良机亲身参加实地调查。”

不容歧见,黯然离去

1938年秋季,著名历史学家顾颉刚到云南大学任教,同时担任《益世报·边疆》周刊的主编。当时中央研究院史语所所长傅斯年给顾颉刚写信,劝他对“边疆”“民族”两个词“在此地用之,宜必谨慎”(《傅孟真先生年谱》)。在傅斯年看来,人们经常说的“边人”,很久以来都是对边疆地区人的贱称,“边地”为不开化的地方,称云南为“边疆”,其含义不是很正面和积极,而称说“民族”,则有倡导狭隘民族主义之嫌。

顾颉刚接受傅斯年的意见,写成了一篇题为《中华民族是一个》的文章,发表在《边疆》周刊上。文章以大量的历史事实证明,中华民族既不组织在相同的血统上,也不建立在相同的文化上;中华民族经过在血统上和文化上的长期融合,早已不能够分离:中华民族是一个整体(顾潮等《顾颉刚评传》)。顾颉刚还指出:“日本人假借了‘民族自决’的名义夺取了我们的东三省而硬造一个伪满洲国……自‘九一八’以来,他们不曾放松过一步,甚至想用掸族作号召以捣乱我们的西南。”文章发表后,国内很多报刊予以转载,引起社会各界的好评。

但是吴文藻则认为,这种说法虽然能够适应当时政治形势的需要,但是于学理和事理不符。中国有几十个民族,汉族占据中华民族的主体,还有众多的少数民族,他们也是中华民族的成员。中国当然要防止分离主义,这就要建立一个中心,对各个民族加以统合,以保持我们国家的完整和统一。吴文藻的学生费孝通当然也不同意顾颉刚的观点,于是就写了一封信给顾颉刚。在信中,费孝通表示:长期以来,我们有“五大民族”之说,其实还有一些比较小的民族。他在去英国留学之前曾经到广西大瑶山做过调查,大瑶山生活着少数民族——瑶族同胞,而瑶族又因地域不同、生产生活方式不同而分出各种瑶人。对于这些瑶族人,我们不称他们为瑶族,那么该称他们什么呢?顾颉刚收到信后,为了引起大家对这个问题的关注,将这封信加上“关于民族问题的讨论”的题目,发表在《边疆》周刊上。后来费孝通明白了顾颉刚的意思,表示完全赞同顾先生的政治立场,但是保留了自己在学术上的不同意见,没有写文章继续辩论下去(顾潮《我的父亲顾颉刚》)。

我们知道,傅斯年在政治上是一个自由主义者,同时也是一个民族主义者。1931年“九一八”事变,日本侵占我国东三省,傅斯年于1932年出版《东北史纲》一书,强调东北地区是中华文明的最初起源之一,长期以来为中国的朝廷所管辖,东北、朝鲜与日本的交往并不是很多。他写这本书的目的是为了向以李顿为首的国联调查团表明我们的立场:东北地区自古以来就是中国的不可分割的领土(王汎森《傅斯年:中国近代历史政治中的个体生命》)。

费孝通的信发表后,引起傅斯年的关注。在国家民族大义上,傅斯年有着自己近乎固执的坚持。于是他给庚款董事会董事长朱家骅和总干事杭立武写信,认为顾颉刚的文章“立意甚为正大,实是今日政治上对民族一问题唯一之立场”;同时也对费孝通的观点进行批驳和抨击,他指责吴文藻虽然没有写文章,但是他的弟子费孝通“大放厥词”。傅斯年指出:“若以一种无聊之学问,其恶影响及于政治,自当在取缔之例。吴某所办之民族学会,即是专门提倡这些把戏的。”(傅斯年《致朱家骅杭立武》)傅斯年认为,吴文藻和费孝通拾取外国帝国主义之牙慧,反对顾颉刚的观点,一定会造成政治上的恶果。

在民国时期的政治圈中,傅斯年以脾气暴躁、敢言人之所不敢言而著称,有“傅大炮”的绰号,再加上他和朱家骅、杭立武私交甚好,形势对吴文藻非常不利。不久,朱家骅和杭立武决定终止云南大学的“人类学讲座”。吴文藻失去了教学和研究的平台,要继续在云南大学干下去很难。

1940年年中,大部分时间赋闲在家的冰心接受宋美龄邀请,出任设在重庆的新生活运动促进总会妇女指导委员会文化事业组组长;吴文藻则进入国防最高委员会秘书厅参事室担任参事,兼任蒙藏委员会顾问。吴文藻和冰心一家在1940年底告别昆明的同事和朋友,乘飞机抵达陪都重庆履新,结束了两年多的昆明生活。

尽管结局令人遗憾,但是在吴文藻的努力下,云南大学的社会学研究已经步入正轨,继任者费孝通和他的同仁们在推动社会学中国化方面做出了很多努力。在重庆,吴文藻仍然关注着云南大学的社会学系的教学和研究,经常与熊庆来校长互通书信。吴文藻写信告诉熊庆来,社会学的发展必将对云大的发展产生积极的影响,他说:“战后因印度洋之发达,其地位日益变重要,社会学系为予以发展之机会,将来定可为云大争一分光也。”

「本文刊于《文史天地》2024年第9期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技